Ein Text von Julian Dörr und Sebastian Ladwig

„Du siehst aus wie’n Türke mit deinem Schnurrbart“, sagt Ali und dreht sich glucksend zu seinem Begleiter um: „Sieht er nicht aus wie’n Türke?“ Vier Schichten Kleidung und Wollmützen gegen die Kälte der Oktobernacht geben uns hingegen das Gefühl, Teil einer Polarexpedition zu sein. Es ist ein surrealer Anblick. Inmitten Frankfurts hell erleuchteten Bankenviertels haben die Anhänger der Occupy-Bewegung ihre Zelte aufgeschlagen. Ein kleines Dorf mit Stromgenerator, Feldküche und DIXI-Klos, umzingelt von Hochhäusern. „Seid ihr neu hier?“, fragt der gut gelaunte Demonstrant. Wir nicken. „Willkommen!“, ruft Ali noch und verschwindet hinter einem Plakat, auf dem in flammenden Lettern der Schriftzug „Game Over“ prangt.

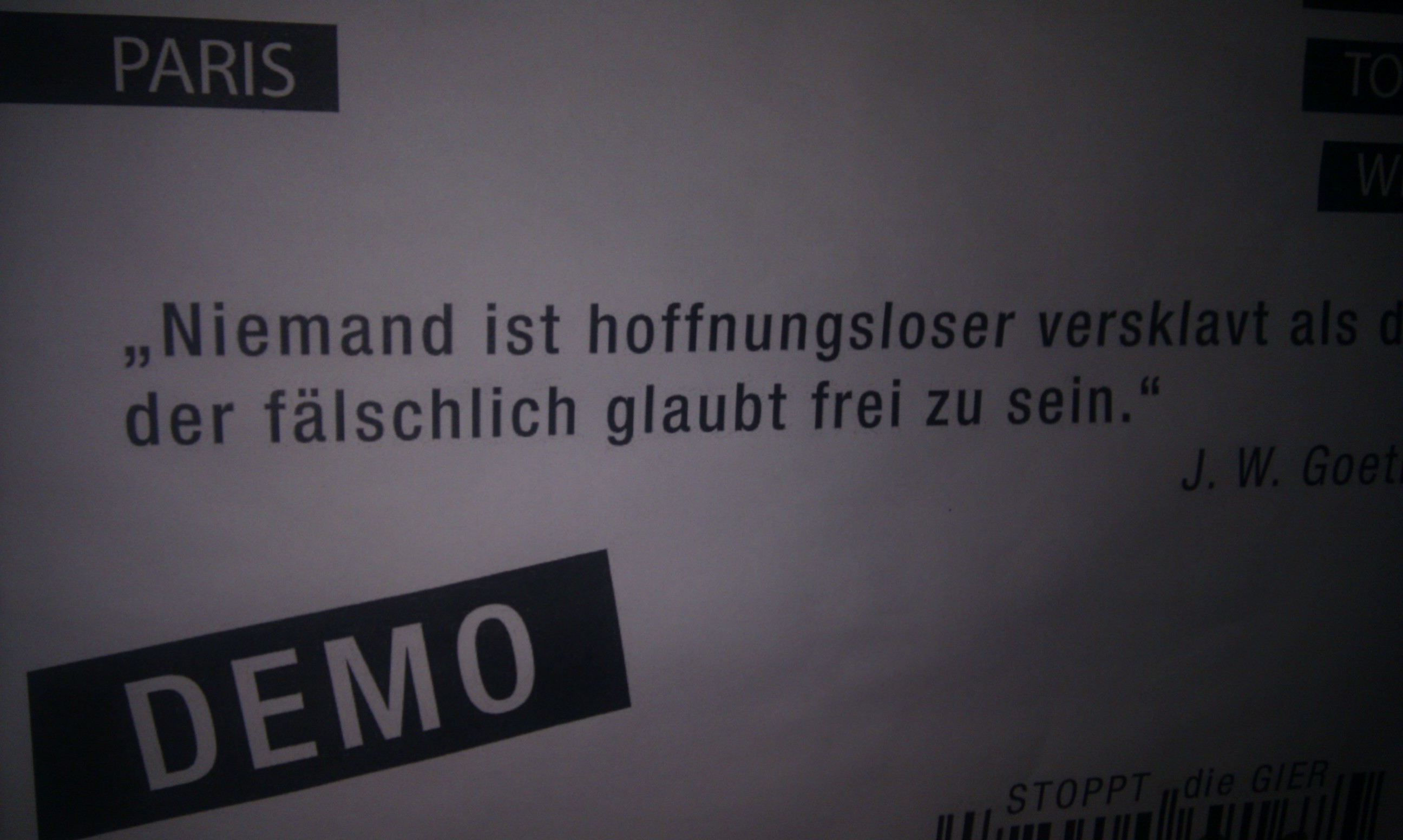

Banner wie dieses markieren die Schwellenüberschreitung in eine eigene, kleine Welt. Rund um das Gelände im Schatten des Eurotowers, des Sitzes der Europäischen Zentralbank (EZB), haben die Besetzer Schilder aufgestellt. „Ihr spekuliert mit unserem Leben“ steht da, „Ihr okkupiert das Geld, wir okkupieren die Welt!“ oder einfach „We are so angry we made a sign“. Eine amerikanische Touristin in schickem Outfit hat sich in diesen Mikrokosmos unweit der Oper verirrt. Mit ihrem iPhone filmt sie die Szenerie und hält schließlich vor dem größten Plakat inne. Sie beginnt laut zu lesen: „We’re the 99%. Against all –isms except humanism.“ „Occupy Frankfurt“ als Freiluftgehege, ein basisdemokratisches Gesellschaftsexperiment zum Anfassen.

Wenige Meter weiter steht ein Grabstein mit der Inschrift „Hier ruht in Frieden die Profitgier“. Friedhofskerzen geben der dort versammelten Menschenmenge den Anschein einer Mahnwache. Tatsächlich haben sich etwa 70 Personen zur „Asamblea“, der nach madrilenischem Vorbild benannten Hauptversammlung der Besetzer, zusammengefunden. Im blau schimmernden Licht des großen Euro-Symbols diskutieren sie Zielsetzung und Vorgehensweise der Bewegung. Von der Puerta del Sol in Madrid, über die New Yorker Wall Street, hat sich der Protest einen Weg in die deutsche Finanzhauptstadt gebahnt. Seit dem 15. Oktober besetzen bis zu hundert Demonstranten Tag und Nacht den Park im Herzen des Frankfurter Bankenviertels. Ähnlich ihrer internationalen Vorbilder verzichten die deutschen Protestler auf allzu klare Forderungen. Ihre Kritik gilt vielmehr einem undurchsichtigen System, das sie als unfair erachten. Auch in Frankfurt steht der Widerstand gegen die Allmacht der Finanzmärkte im Zentrum der Diskussionen.

Doch was genau ist „Occupy Frankfurt“? Bei der „Asamblea“ hat man sich ganz basisdemokratisch darauf geeinigt, dass jeder, der etwas zu sagen zu haben glaubt, zu jeweils einem Punkt Stellung beziehen darf. Danach wird das sinnstiftende Megaphon weitergereicht. Per Handzeichen drücken die Zuhörer Zustimmung oder Ablehnung aus. Dies bleiben die einzigen normativen Elemente der Versammlung. Hierarchien sollen vermieden, Transparenz gewahrt werden. Von Bewegungen wie „Anonymous“ grenzt man sich bewusst ab.

Der parolenhafte Ausspruch eines Redners, man müsse die Macht der Banken, die „da oben“, „brechen“, wird mit dem Hinweis gekontert, man wolle doch vielmehr etwas schaffen und nicht zerstören. Andere stellen schlicht den Anspruch auf ein „entspanntes Leben“. Sinnbildlich für eine Generation, die den Individualismus zelebriert, machen viele auf ihre Parteilosigkeit aufmerksam. Man kommt als man selbst und nicht als Funktionär. Konrad etwa, der sich bereit erklärt, beim Ordnungsamt die Verlängerung der Besetzung im Namen der Gruppe zu beantragen und als offizieller Veranstalter die Verantwortung für alle Geschehnisse im Camp zu übernehmen, hält eine Rede, die die Anwesenden beeindruckt: „Ich bin nicht Zeitgeist, ich bin nicht Anonymous, ich bin Konrad und ich bin als Individuum hier.“ Und doch ist es gerade dieser Wille zur Selbstbestimmung, der die Organisation der Besetzer so schwer macht. Man zählt sich zu den proklamierten 99 Prozent, jede engere Gruppenzugehörigkeit wird abgelehnt.

In der Tat haben sich auf dem hügligen Grundstück die unterschiedlichsten Menschen versammelt. Eine Studentin in hippen Glitzerschuhen unterhält sich angeregt mit einem Herrn, den ein außenstehender Beobachter wohl eher hinter einem Bankschalter als im nächtlichen Protest davor vermuten würde. Das friedliche Zusammenleben gewährleisten freiwillige Ordner, die zum Teil mit gefärbten Haaren, Springerstiefeln, langen Mänteln und Marilyn-Manson-Make-Up nicht gerade die gemeinen Klischees von Ordnung und Sauberkeit verkörpern. Zwei Begriffe, die man in Verbindung mit Pünktlichkeit überraschenderweise auch auf der Agenda der „Asamblea“ findet. Man hat aus den eigenen Fehlern gelernt. Besetzer der ersten Stunde berichten, dass in einer der früheren Versammlungen Arbeitsgruppen zu Medien, Wirtschaft, Kunst und Kommunikation gebildet wurden. Als man diese Gruppen am nächsten Abend aufrief, waren ihre Mitglieder unauffindbar. In der heutigen Nacht sind alle Gruppen anwesend. Mehr noch, die Mitglieder der jeweiligen Arbeitskreise sind anhand farbiger Bänder am Oberarm direkt auszumachen.

Bisweilen schlägt der Anspruch auf Professionalität in Paranoia um. Von Saboteuren ist die Rede, der Ruf nach einer strengeren Überwachung der Essensausgabe wird laut. Dabei sind gerade die von der kostenlosen Verpflegung in das Camp gelockten Obdachlosen das stärkste Bild, das sich die Demonstranten für ihren Protest wünschen können. Mit ihnen ist die Armut vor den Türen der Finanzwelt angekommen.

Für Unmut unter den Protestierenden sorgt außerdem die aus ihrer Sicht nicht immer positive Berichterstattung der deutschen Medien. Die Forderung, vor Ort anwesende Journalisten aufmerksamer zu beobachten, findet breite Zustimmung. „Kontrolle ist natürlich gut!“, ruft einer der Redner seinen Zuhörern zu und erntet für diese bedenkliche Aussage überraschend positive Reaktionen. Durch die hier geforderte Überwachung und Mitgestaltung der eigenen Außenwirkung wird der Wachhund Medien an die Leine gelegt und der zuvor ausgerufene Grundsatz der Transparenz scheint unmittelbar gefährdet. So schnell kann die Mahnwache zur Wahnmache werden.

Die Versammlung ist beendet, die Menge verteilt sich. Ein mit Pylonen sauber abgetrennter Kreis am Fuße eines kleinen Hügels weckt unsere Aufmerksamkeit. Zwei Artisten jonglieren dort mit brennenden Fackeln, begleitet von hanseatischer Folklore. Am Ende der Vorstellung bedankt sich das Publikum und spendet artig Applaus. Lange nachdem sich die Letzten in ihre Zelte zurückgezogen haben, markieren zwei Pylonen noch immer die heiße Feuerstelle. Spätestens jetzt wird der Unterschied zu Madrid und New York offensichtlich. „In Deutschland kann es keine Revolution geben, weil man dazu den Rasen betreten müsste“, konstatierte Stalin 1918 angesichts der gescheiterten kommunistischen Staatsgründung. Den Rasen vor der EZB haben die Protestierenden von „Occupy Frankfurt“ zumindest betreten.